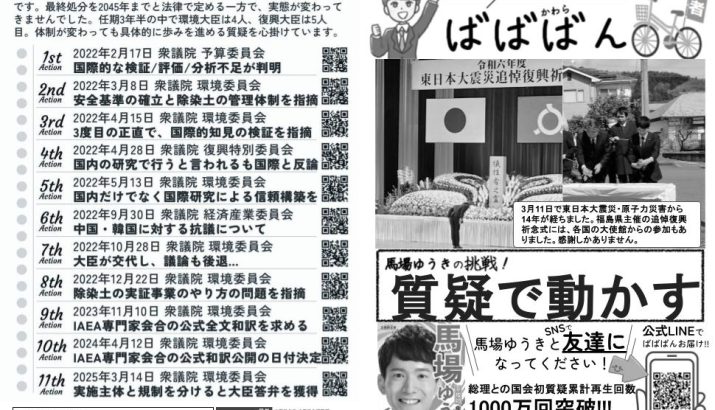

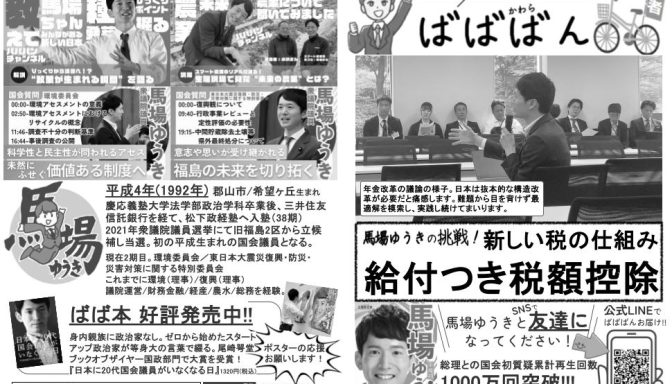

質疑で動かす

3月15日、衆議院環境委員会で質疑に立ちました。議題は中間貯蔵施設、除染土の取り扱いです。

■福島の除染土の難しさ

今、東日本大震災・原子力災害で発生した除染土は、全体で東京ドーム11杯分と言われています。この壮大な量の除染土は、現在、法律で2045年までに福島県外で最終処分することが定められています。その量を少しでも減らすため、科学的基準をクリアした土は再生利用し、福島県内含め全国で活用が検討されているのが、今の現状です。

意見が割れて当然です。安全と安心は違います。私は国際的にみても恥ずかしくない方法で、正々堂々進めるべきと、幾度となく政府の姿勢を確認してきました。時には、大臣が変わって振り出しに戻り、自分の力のなさを恥じたこともありますが、少しずつでも着実に前に進めてきました。 福島の廃炉は、世界でどこも体験したことのない挑戦です。確かな道筋と、丁寧な発信が不可欠です。現在は、「IAEA専門家会合最終報告書」を軸に方針を決めています。実は、この資料は当然英語だったのですが、昨年の質疑で、日本語版の資料の提出を要求して出してもらいました。その資料を読み解くと、政府の取組には、3つの課題があると考えます

■実施と規制を分ける

除染土事業の実施主体は環境省ですが、実はそれがきちんと機能しているかチェックする役割もまた環境省が担っています。これでは客観性に欠けた事業になりかねません。実施と規制は明確に分けて行うことを確認し、浅尾大臣からも「来年度に規制当局を設置する」と答弁いただきました。

■現地での対話をこれからも

復興の現状は地域差も大きく、言葉では表しづらいものです。複雑な歩みを理解するには、直接現地に伺うしかありません。現地視察プログラムの強化を省庁の垣根を超えて強化することを確認しました。

■信頼がなくては廃炉は実現しない

「2024年度までに、再生利用の基準策定と最終処分場の必要面積等をまとめる」と、ここ数年にわたって政府は説明してきました。しかし、年度末まであと2週間の今、未だ資料はありません。議論の過程でもいいので、政府に説明資料を要求しました。

他にも、過去の住民説明会のプロセスの問題などを取り上げ、政府の信頼を損ねることのないよう再発防止を求めました。

震災を知らない世代に、苦しい決断だけは押し付けてはなりません。責任ある未来を後世に届けるために、今を生きる一人として使命を果たしたいと思います。

2025.3.16 衆議院議員 馬場 雄基