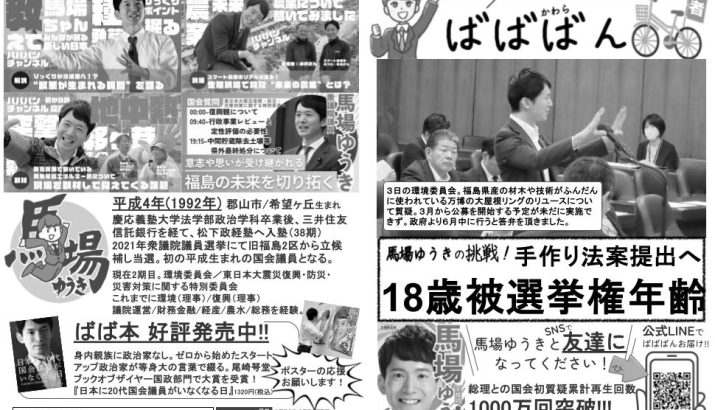

手作り法案提出へ 18歳被選挙権年齢

法律をつくることって楽しい!

2期目の議席をお預かりし、質疑のバッターに立つだけではなく、実際に法律を書く事務局を担当することが多くなりました。一本の法律が、社会に与える影響の大きさを肌で感じ、立法府のダイナミズムさを理解するともに、与えられている権限の大きさに、国を動かす尊さを肝に銘じて真剣勝負で挑みます。

■18歳被選挙権年齢

私が、初めて手作りで書くことになった法律は、「被選挙権年齢の引き下げ」に関する法律案です。

3月に事務局長を拝命して以来、ワーキングチームの編成から、まちかどアンケート、有識者会、若者との意見交換会、衆議院・参議院の両院議員の意見の取りまとめなど、急ピッチかつ慎重に進めました。そして、先月28日、党の政治改革推進本部の総会で了承をいただき、いよいよ今週提出することになります。

2015年に選挙権年齢は18歳に引き下がりましたが、立候補ができる被選挙権年齢は変わりませんでした。

私は、年齢の引き下げは手段であって、目的ではないと考えます。達成すべきは、誰もが政治に挑戦でき、真に10代、20代の若者が個人の能力をいかんなく発揮できる環境を築くことです。

2021年の衆議院総選挙における20代当選者が私一人だったように、現行制度が若手の国会議員や首長が誕生しやすい環境にあるとは言い難いです。

そのため、法律案の附則に、①学校におけるシティズンシップ教育・主権者教育の拡充、②政治、民間、学問などで人材が流動的に行き来できるようにするリボルビングドアの実現、③時代に即した選挙公営への変更、供託金、立候補者が固定化しがちな小選挙区制の課題を引き続き検討することなどを盛り込んでいます。

年齢は、上図の通り、地方分権を尊重して国・県・市の違いをなくし、一方で首長と議員の役割の違いを明確にしました。多様性の環境を整えるべき議員と、独任制の執行機関であり行政事務を一任される首長は、分けるべきと考えます。また、二院制を用いる国家として、「再考の府」たる参議院は、首長と同等にしています。

当然、賛否ありました。どちらの主張も伺いながら、本筋がどこなのか、皆で確認し続けられるようにとりまとめ、合意をいただきました。

自民党や各党も検討に入っています。実現可能性が高まる今、私たちの使命として真っ先に責任ある案を示し、議論をリードします。次回の統一地方選で導入できるよう、先駆者となって働きかけて参ります。

2025.6.8 衆議院議員 馬場 雄基